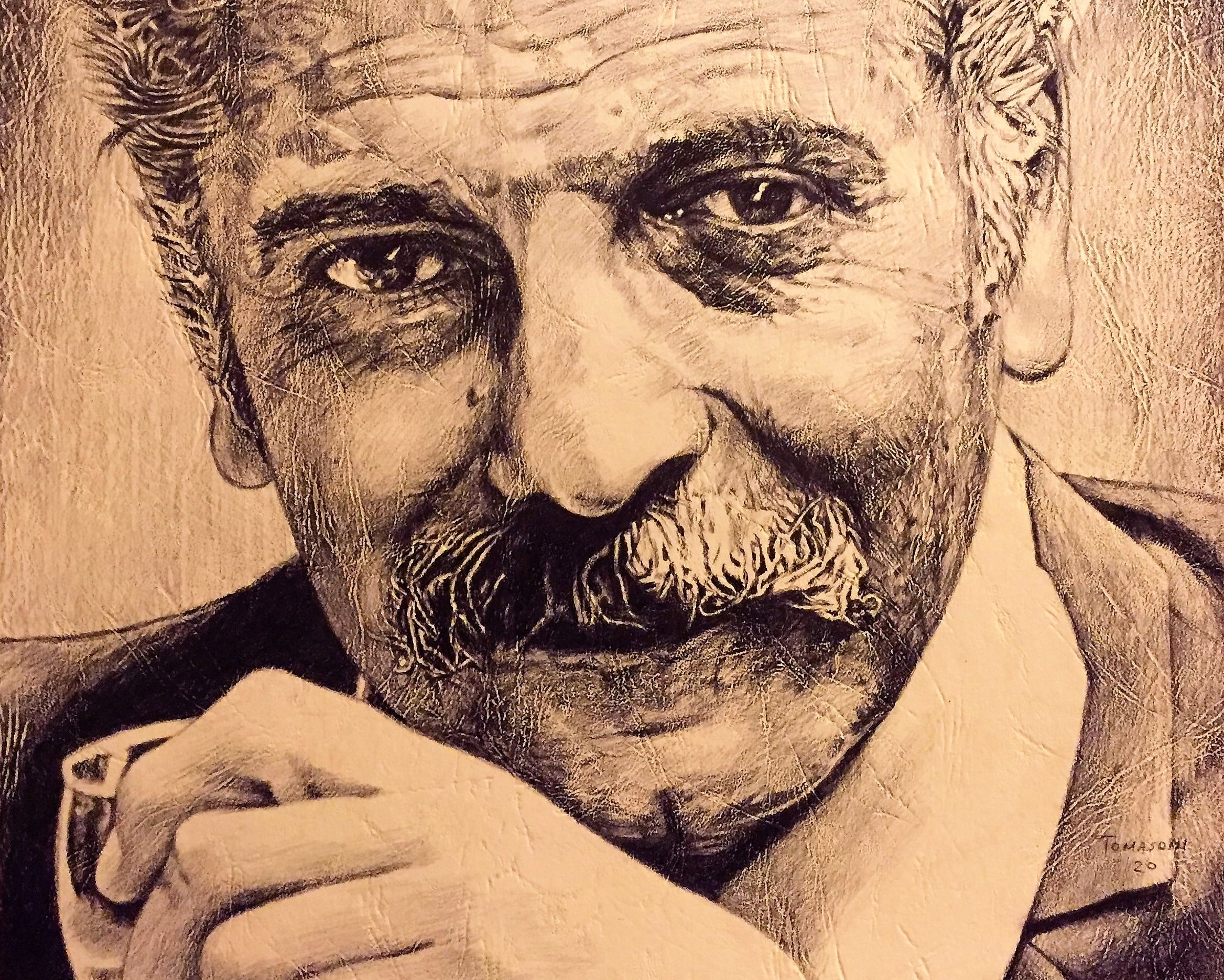

(Ritratto di Silvio Tomasoni)

“Lo stile compositivo e interpretativo di Brassens è sobrio e quindi agli antipodi rispetto alla tradizione romantico-melodica, al punto che certuni gli rimproverano che le sue musiche sarebbero monotone, sempre uguali a loro stesse, e che si sostengono solo grazie alle “pompe”, cioè al “pum pum” generato dalla sottolineatura del ritmo o del tempo scandito dalla sua chitarra battente e dal contrabbasso di Pierre Nicolas.

In tutti i casi la musica (intesa, in questo caso, anche come composizione, melodia) è funzionale al testo e non si sovrappone mai ad esso. Brassens dice a questo proposito: “Les gens croient que ma musique est inexistante, et c’est ce que je veux, je veux qu’elle soit très discrète, comme de la musique de film”. Dice dunque che desidera che le sue musiche, le sue melodie, siano il meno appariscenti possibili, non che esse siano inesistenti o da sottovalutare. E in realtà se isoliamo o consideriamo queste melodie in un contesto solo strumentale, ci rendiamo conto della loro straordinaria originalità e bellezza.

Un’altra caratteristica delle canzoni di Brassens è che rappresentano praticamente sempre delle musiche da ballo, e per giunta balli arcaici, anche anteriori a quelli che erano in voga ai suoi tempi: polke, mazurke, valzer-musette, swing-musette, fox trot, one-step, marcette, sardane, giave, ritmi che facevano parte del patrimonio folkloristico delle canzoni popolari francesi.

E poi, appunto, le tarantelle, che nulla hanno a che vedere con le melodie francesi!

La presenza di tante tarantelle nel repertorio del nostro poeta fu avvertito come un problema che però venne frettolosamente risolto quando Brassens stesso, in un’intervista, dichiarò che sua madre era “napolitaine”: tutti adottarono l’idea secondo la quale, essendo Brassens figlio di una “napoletana”, aveva ereditato da lei il gusto per la tarantella napoletana. E dunque pure tutti, in Francia come in Italia – dove il grande Fabrizio De André, fra gli altri suoi grandi meriti, fece l’operazione di reimportare in Italia dalla Francia la tarantella brassensiana, regalandoci capolavori quali “Bocca di rosa”, “Il testamento” e “Don Raffaè” – considerarono chiusa la questione.

Per quel che mi riguardava, però, c’era qualcosa che non quadrava in questo sillogismo. In realtà, a parte il ritmo di certe tarantelle, a me è sempre sembrato non esserci nessun elemento di contiguità tra il genere musicale di Brassens e gli stilemi che caratterizzano le canzoni napoletane, e cioè sentimentalismo romantico, melodismo marcato, vocalismo a gola spiegata con acuti finali quasi d’obbligo. Nulla di tutto questo si trova mai in Brassens.

Molti già sanno che la parola tarantella è il diminutivo di taranta, parola dialettale meridionale che significa tarantola, che a sua volta stava a designare un grosso ragno nero, il cui morso procurava convulsioni dovute a una specie di impossessamento del soggetto, detto appunto “tarantolato” o “tarantato”. Per far tornare il tarantato allo stato di normalità, si doveva fare una danza rituale liberatoria, che poteva durare anche giornate intere. Il ragno tarantola o taranta sembrava essere diffuso prevalentemente nella zona di Taranto.

Tutto questo nella leggenda, ma nella storia? La nascita della tarantella, con le caratteristiche che abbiamo illustrato, risale al XVI secolo, anche se alcuni pensano che questo fenomeno affondi le radici negli antichi culti orgiastici della Magna Grecia dedicati a Dioniso. Dalla Puglia si irradia e invade le regioni limitrofe: Basilicata, Calabria, e poi la Campania, arrivando a lambire il nord-est della Sicilia e il Molise. Col passare dei secoli si assiste a un’evoluzione del tarantismo che vede un attenuarsi dell’aspetto magico-orgiastico. La figura centrale del “tarantato posseduto dal demone” perde via via importanza, mentre l’attenzione si concentra su quelli che intorno a lui dovrebbero avere il ruolo terapeutico e catartico suonando, cantando e danzando.

Dal fenomeno del tarantismo sorge allora la tarantella, che è una danza fatta da una, due o più persone e sostenuta da strumenti, soprattutto percussivi, accompagnati da canti eseguiti da uno o più cantanti, oppure da un coro.

Il tramonto del tarantolismo venne molto accelerato nelle città e soprattutto a Napoli nel Settecento con il diffondersi delle idee illuministiche, che combattevano superstizioni e magie per far posto al razionalismo. Come si sa, a Napoli venne instaurata, alla fine del secolo, anche se solo per pochi mesi, una repubblica giacobina, che avrebbe dovuto spazzare via ogni residuo retaggio di Medioevo. Ma al di là degli eventi socio-politici, ci occorre soprattutto considerare l’evoluzione socio-culturale di Napoli, che, non bisogna dimenticarlo, fino all’Unità d’Italia fu una delle più brillanti capitali europee.

In quel secolo lì vi fu una straordinaria fioritura delle arti, della filosofia, del diritto, dell’economia. Per ciò che riguarda il melodramma, ed in particolar modo l’opera buffa, Napoli non aveva rivali in Europa, perché vi operavano compositori quali Cimarosa, Paisiello, Pergolesi e molti altri.

Il successo che riscuoteva il melodramma in tutti gli strati della popolazione non poteva non avere influenza anche sulla musica popolare, sulle canzoni e, naturalmente, sulle tarantelle, genere popolare per eccellenza. Le tarantelle si ingentilivano, perdevano la loro rudezza basata solo su un ritmo monotono e martellante, accorciavano la loro durata di esecuzione, includendo sempre più gli stessi elementi di liricità e melodia che caratterizzavano le romanze dei melodrammi. Per tutte queste ragioni le differenze tra gli altri generi di canti e danze e le tarantelle si assottigliarono sempre di più, e queste furono sempre più accette e gradite sia dalle classi medie sia da quelle medio-alte, e non solo più dalle classi popolari.

Mi sembra ora che si possa concludere con estrema certezza che la tarantella napoletana classica e moderna è il risultato della contaminazione tra la canzone popolare napoletana di matrice lirico-romantica (e di estrazione melodrammatica) e la tarantella tradizionale, con la quale però mantiene pochi elementi in comune – che si limitano praticamente alla vivacità e alla velocità dell’esecuzione – mentre per il resto se ne discosta. Persino il tempo nella tarantella tarantata è in generale in 4/4, mentre nella tarantella napoletana è in 12/8.

Ma vediamo che cosa succede al di fuori della Campania.

In Calabria, in Puglia e in Basilicata la tradizione della taranta, anche nelle sue forme più primitive di rito propiziatorio, continua a praticarsi, e ciò si spiega con la minore apertura che hanno le zone periferiche, che sono sempre più conservatrici e meno permeabili alle novità che si diffondono partendo dalle grandi città o dalle capitali.

Questo era particolarmente vero per la Basilicata, dove non c’erano grandi città e le comunicazioni nelle campagne e tra i centri abitati erano estremamente difficoltose.

L’etnomusicologo Diego Carpitella, che negli anni tra il 1950 e il 1960 si recava lì per fare delle ricerche “sul campo” proprio sul tarantismo, scriveva: “La Lucania [allora si chiamava ancora così] è un paesaggio calcareo, e in certi momenti sembrava di “allunare”, più che di arrivare. Le distanze in macchina o in treno erano incommensurabili e il paesaggio dava ancor di più questo senso di estraneità”. Carpitella, che pure era calabrese di origine, si riferiva soprattutto alla provincia di Matera, ma il detto “Cristo si era fermato a Eboli”, che preesisteva al famoso libro di C. Levi, si riferisce alla Basilicata tutt’intera e voleva significare che il progresso non era mai entrato in quella regione.

Dalla Lucania all’Occitania

Per capire le ragioni che hanno indotto i nonni di Brassens ad emigrare bisognerebbe rendersi conto delle condizioni di vita nel Sud Italia, e della Basilicata in particolare, che dopo l’Unità d’Italia erano nettamente peggiorate rispetto al periodo del Regno di Napoli.

Per sfuggire alla miseria e alla fame, i contadini non proprietari di terreni o di latifondo, che erano la stragrande maggioranza, avevano due strade da percorrere: l’emigrazione, oppure il banditismo. I piccoli proprietari terrieri erano a loro volta bersagli dei banditi. Questi da una parte, e le forze dell’ordine dall’altra, davano prova di una violenza che sconfinava nella ferocia.

I D’Agrosa, che erano persone miti, decidono perciò, nel 1880, di “quitter l’ingrate patrie” e di andare in Francia. Portavano con sé, oltre che le valigie di cartone, una bimba neonata, e il loro bagaglio culturale.

Ma di che cultura si può parlare relativamente ai coniugi D’Agrosa, che erano analfabeti e che non sapevano neanche come si scriveva il loro cognome? Per loro, che non conoscevano la scrittura, non faceva differenza chiamarsi “D’Agrosa”, come erano registrati a Marsico Nuovo, o “Dagrosa”, come saranno registrati in Francia da funzionari francesi che non andavano, né potevano andare, troppo per il sottile.

I D’Agrosa sistematisi oramai a Sète (dove pure esisteva un’importante comunità italiana) erano isolati, indifesi, forse si sentivano dei falliti, comunque erano dei perdenti. A Sète non vi erano altri loro parenti, amici, compaesani: non potevano stringere solide catene di solidarietà, non potevano costituire nessun clan nel quale poter trovare un minimo di conforto, di protezione nei momenti più difficili di solitudine e di dolore.

E ne hanno passati, di questi momenti, i D’Agrosa: dalla mia ricerca risultano essere scomparsi, in età infantile, ben quattro figli di Michele D’Agrosa, il Padron ‘Ntoni di questi Malavoglia lucani trapiantati in Francia, su cui si abbattono tanti guai.

Ecco delle brevi storie che si desumono incrociando i documenti del comune italiano con altre notizie raccolte a Sète:

D’Agrosa (in Francia sarà Dagrosa) Michele, nonno materno di Brassens, nato a Marsico Nuovo (località “Il Casale”) il 10.04.1856. In Italia è contadino, in Francia è prima “pittore” (imbianchino) e poi “giornaliero”. Sposa Dolce Maria Agustalia nel 1879. Ha sette figli (due maschi e cinque femmine); di questi sopravvivono tre femmine. Emigra in Francia, a Sète (che allora si scriveva Cette), presumibilmente nel 1880, con sua moglie, sua suocera, la sua figlia neonata Antonette. Muore a Sète l’1.03.1916.

Dolce Maria Augustalia, nonna materna di Brassens, nata a Marsico Nuovo il 10.05.1862. Sposa Michele Dagrosa a 17 anni. Nel 1880 emigra in Francia con suo marito, sua madre Matera Mariantonia (nata nel 1842), e una sua figlia neonata Antonetta. Muore a Sète il 12.03.1926.

Agrosa Antonetta [sic nel certificato di nascita di Marsico Nuovo], figlia primogenita di Michele e Maria Augustalia, nata a Marsico Nuovo il 22.06.1880. Emigra in Francia neonata con i genitori e la nonna materna. In una nota a margine del certificato di nascita di Marsico Nuovo si legge che “Agrosa Antonetta nel 28 maggio 1898 ha celebrato matrimonio con Fanato (o “Ianato”?) Ferdinando Antonio in Cette…”. Suo nipote Georges Granier me lo conferma, ma aggiunge che il matrimonio dura solo qualche settimana. Ottenuto il divorzio, Antonetta va a Parigi a fare la badante presso una coppia di anziani coniugi, morti i quali ne riceve in usufrutto l’appartamento (sito in rue d’Alésia, 173 – Paris XIV), trasformandolo in pensione di famiglia. Vi accoglie anche suo nipote Georges Brassens durante il suo primo soggiorno parigino (1940-1943). Qui Georges trova tanti libri di letteratura che divora e un vecchio pianoforte su cui comincia a comporre le sue canzoni. “Tante Antoinette” muore nel 1946.

Dagrosa Annunziata, figlia di Michele e Maria Augustalia, nata a Sète il 23.05.1886. Il 26.05.1886 viene richiesta dal padre l’iscrizione all’anagrafe di Marsico Nuovo: questa viene concessa, mediante decreto del Procuratore del Re di Potenza, più di tre anni dopo, il 2.10 1889. Comunico questa scoperta per telefono a Georges Granier, certo che si trattasse di sua madre. Granier mi dice che sua madre si chiamava Louise Fernande ed era nata parecchi anni dopo, e aggiunge che non ha mai sentito parlare di questa sua presunta zia. Qualche settimana dopo torno a Sète dove scopro che Annunziata Dagrosa era morta il 7.12.1887, a Sète, a solo un anno di età e più di due anni prima che ottenesse la cittadinanza italiana. Nessun commento.

Dagrosa Elvira, madre di Brassens, nata a Sète il 18.11.1887. Alla stessa data, suo padre Michele in Francia fa istanza perché la bambina venga iscritta all’anagrafe di Marsico Nuovo. L’iter burocratico si conclude con il decreto del “Procuratore del Re” di Potenza il 09.04.1891, ed Elvira lo stesso giorno diventa cittadina italiana (anche se non entrerà mai in Italia). Nel 1910 sposa Compte Alphonse, bottaio, con cui ha una figlia, Simone. Rimasta vedova nel 1915, Elvira sposa in seconde nozze, nel 1919, Jean-Louis Brassens. Il loro figlio, Georges Brassens, nasce il 22-10-1921. Elvira muore il 31-12-1962.

Dagrosa Louise Fernande, terzogenita sopravvissuta di Michele e Maria Augustalia Dolce, nata il 21.10.1898. Di lei non esistono traccia negli archivi dell’anagrafe di Marsico Nuovo (evidentemente suo padre Michele Dagrosa aveva deciso definitivamente di non tornare più in Italia). Sposa un uomo che accusa presto gravi problemi di salute. A Sète conduce, per la sussistenza, una piccola salumeria, e per questo suo figlio Georges Granier va a passare lunghi periodi presso gli zii Brassens, condividendo la stanza con il futuro cantautore, più grande di lui di sette anni. Louise Fernande muore il 27.04.1957.

Oltre alle quattro figlie di cui abbiamo appena parlato, i coniugi Michele e Maria Augustalia hanno altri tre bambini, nati sempre a Sète, che non sopravvivono: Jean (18.12.1881–24.07.1883), Emilie (26.10.10.1883–30.06.1884), e un altro Jean (30.06.1892–5.06.??).

Brassens nasce nel 1921, cinque anni dopo la morte del suo nonno materno. Ne ha sentito parlare da sua madre, ma non si sa in quali termini. Chissà se non ne aveva voluto fare il ritratto in “Pauvre Martin”, una sua struggente canzone giovanile dedicata a un umile lavoratore della terra.

Dopo aver saldato il doveroso debito nei confronti di quel piccolo grande eroe che è stato Michele Dagrosa, possiamo finalmente riprendere, per concluderlo, il discorso sulla tarantella.

Avendo parlato in dettaglio di tarantella napoletana, parliamo ora della tarantella di Brassens, che, come presto vedremo, coincide con il tipo di tarantella lucana.

Per far questo ci dobbiamo riferire alla seconda metà dell’Ottocento, quando nacque e visse a Marsico Nuovo, in Basilicata, Maria Augustalia Dolce, nonna materna di Brassens. È certo che, da bambina, Augustalia sia stata nutrita con “latte e tarantella”, perché in quella regione tutti i bambini venivano fatti ballonzolare sulle ginocchia delle madri a ritmo di tarantella. Naturalmente Augustalia ha fatto saltellare sulle sue ginocchia, allo stesso modo e con lo stesso ritmo, sia la prima figlia, Antonetta, nata a Marsico Nuovo, sia Elvira, madre di Brassens, sebbene nata in Francia. E la catena non si spezza, perché Elvira, a sua volta, ha fatto saltellare sulle sue ginocchia suo figlio Georges.

Ecco dunque, io credo, che cosa ci sia all’origine delle tarantelle di Brassens.

Diversamente dalle tarantelle napoletane (che sono caratterizzate da una sottolineatura della linea melodica), le tarantelle lucane o apulo-lucane dei Dagrosa (e quindi di Brassens) hanno un alcunché di arcaico, perché si basano quasi esclusivamente su una monotonia musicale data dal ritmo ostinato e martellante, che si protrae quasi all’infinito, in cui sono ridotti all’essenziale la melodia, il contrappunto e l’armonizzazione. Discendono, inoltre, direttamente dal rito del “tarantismo” o “tarantolismo”, in cui il “tarantato” o “tarantolato”, vittima del morso malefico della tarantola, si lascia trascinare nel vortice del ritmo incontrollato e irrefrenabile della tarantella. Da questo stato di possessione si può essere liberati tramite un’azione terapeutica svolta da altri soggetti che entrano nel ritmo e ballano con il posseduto.

Sembrerebbe fin troppo facile dimostrare che Brassens non ha nulla a che vedere col rito magico del tarantismo: egli non ballava, né nessun altro dei suoi musicisti o del suo pubblico ha mai ballato intorno a lui per esorcizzarlo nel corso di una seduta magico-rituale.

D’altro canto, sebbene Brassens rivendicasse con una punta di orgoglio e con molta approssimazione di essere figlio di una “napolitaine” – malgrado conoscesse tutte le parole e cantasse, in privato, “Santa Lucia” (interpretazione di cui mi è giunta una copia registrata) – non sembrava affatto legato all’Italia. Era venuto da noi una sola volta, passando solo tre giorni e precisamente dal 30 marzo al 1° aprile 1958, a Roma, dove aveva partecipato a una trasmissione televisiva e aveva fatto due concerti, uno dei quali con esito disastroso, visto che degli spettatori “anonimi”, capendo poco o nulla le sue canzoni, abbandonarono la sala alla chetichella, lasciandolo quasi da solo sul palcoscenico.

Per i seguaci di Brassens che hanno ascoltato le sue canzoni sui dischi ufficiali autorizzati e incisi in studi di registrazione sterili e a tenuta stagna (e sono ormai la quasi totalità), il problema del sostrato animistico delle sue tarantelle sembrerebbe del tutto escluso, una bizzarria. Allora all’ascolto di canzoni-tarantelle come “Le bricoleur”, “Le chapeau de Mireille”, “Funerailles d’antan”, “Entre l’Espagne et l’Italie”, “Gastibelza”, “La guerre de 14-18”, “Je rejoindrai ma belle”, “La légende de la nonne”, “Sauf le respect que je vous dois” ecc., si direbbe che Brassens volesse scrivere delle tarantelle semplicemente per divertirsi: che queste rappresentassero solo un esercizio ludico o un esercizio di stile.

E però nessuno potrà affermare che non venga celebrato un rito in occasione di pubblici concerti, compresi quelli di Brassens. Nel corso di queste speciali assemblee, tutti, e il cantante per primo, entravano in uno stato di forte tensione emotiva, che corrisponde al momento della possessione animistica, che in una seduta di tarantismo veniva chiamato anche incanto o “scanto”. Si canta insieme: il cantante con la voce amplificata, e anche il pubblico canta, magari a squarciagola, come si fa oggi nei concerti rock, o a bocca socchiusa come avveniva ai tempi di Brassens. E si balla anche, collettivamente – cantante, musicisti, pubblico – col movimento più o meno vistoso del corpo, che segue il ritmo di ogni brano. E infine vi è il momento catartico e liberatorio: l’esplosione dell’applauso.

Per Brassens le cose non vanno diversamente: anzi, quando il nostro poeta si sente libero e svincolato da convenzioni legate a esigenze contingenti pubbliche (concertistiche o discografiche), in momenti in cui Georges è certo di poter esercitare il diritto alla libera espressione artistica (senza per questo ledere o deludere le aspettative del suo pubblico o della casa discografica, a cui è legato), egli si lascia trascinare nel vortice del ritmo puro, incontrollato della tarantella, al punto da far pensare che egli entri nel ruolo del “tarantato” o “tarantolato” di un rito magico.

La competenza che Brassens mostra in fatto di tarantella sembrava avvolta nel mistero, perché non risulta che egli fosse venuto a contatto con studi e ricerche fatti da altri su questo argomento. Non basta accampare neanche la sua capacità intuitiva, la sua poliedricità, il suo enciclopedismo, la sua bulimia culturale, che lo portava a impossessarsi della tecnica degli stili musicali più diversi.

E questo va ad ascriversi, ancora una volta, a onore e merito del nostro poeta.

Prima di chiudere definitivamente questa finestra che ho aperto sul “mio” Brassens – un uomo, vale la pena ricordarlo, profondamente avverso ai campanilismi di ogni sorta – tengo a rassicurare gli amici francesi sul fatto che se ho voluto mettere in particolare evidenza la questione delle tarantelle nel poeta spiegandola con un’intuizione personale che non si regge su basi scientifiche, non intendo certo rivendicarne una sua “italianità”, ma mettere luce su un’influenza culturale tanto presente quanto commuovente e rilevante.”

Giuseppe Setaro, Bergamo, Italia, 2013

Archivio G. Setaro – Riproduzione vietata